市議会のあらまし

市議会のあらまし

(1) 議会はいつ開かれるか?

議会は、定例会と臨時会の2種類があります。定例会は、文字通り定例的に開かれる議会で、国立市の場合は条例に基づいて年4回開かれます。臨時会は、必要のあるときに、特定の事件に限って審議するために開く議会をいいます。開催回数については、特別な定めはありません。

(2) 会期と議事日程

議会を開く期間を会期といいますが、あらかじめ議会運営委員会で協議し、初日の本会議で決めます。本会議は、あらかじめ計画的に定めた日程に従って議事を進めます。これを議事日程といい、午前10時から午後5時までの会議時間内に処理するよう努力しています。

(3) 委員会

議会内には、本会議の予備的審査機関として、委員会が設置されています。委員会は、本会議から付託された議案や請願、陳情及びその他の事件について専門的に審査します。

委員会には、常任委員会と特別委員会があります。常任委員会は、条例によって3つの委員会が常設されていて、それぞれ所管に属する事項を審査します。議員は、必ずいずれか1つの委員会に所属することになっています。任期は、2年です。

特別委員会は、必要に応じて、特定の事件を審査するために、臨時的に設置され、目的が達成されると消滅します。また、例年、予算の審査を目的とする予算特別委員会(議長を除く全員)、決算を審査するための決算特別委員会(議長及び監査委員を除く全員)が、設置されます。

| 委員会の名称 | 所管事項 |

|---|---|

| 総務文教委員会 (定数7人) | オンブズマン事務局、政策経営部、行政管理部、会計課、教育委員会、選挙管理委員会および監査委員の所管に属する事項。他の常任委員会の所管に属さない事項。 |

| 建設環境委員会 (定数7人) | 都市整備部、生活環境部および農業委員会の所管に属する事項。 |

| 福祉保険委員会 (定数7人) | 健康福祉部および子ども家庭部の所管に属する事項。 |

| 委員会の名称 | 所管事項 |

|---|---|

| 議会運営委員会 (定数7人) | 議会運営、議会の会議規則、委員会に関する条例等、議長の諮問に関する事項。 |

| 委員会の名称 | 所管事項 |

|---|---|

| 広報委員会 | 市議会だよりの編集・発行について協議するとともに、ウェブサイトの活用やSNS機能の導入・運営などについても検討する。 |

| 委員会の名称 | 所管事項 |

|---|---|

| 広聴委員会 | 議会報告会、市民の意見を聴く会の開催及び運営を行い、市民の意見を政策形成に繋げる。 |

(4) 会議運営のきまり

- 会議の公開

本会議は、原則として公開することになっています。傍聴や会議録の閲覧などで会議の実情を広く見たり聞いたりできるようになっています。国立市議会は、委員会も公開しています。 - 定足数

会議を開くには、議員定数の半数以上の出席が必要です。この原則は、委員会にも適用されます。 - 過半数表決

議事は、議長を除く出席議員の過半数で決め、可否が同数のときは議長が決定します。 - 一事不再議

1つの会期内で1度議決したことがらは、再び審議しないことをいいます。 - 会期の不継続

1つの定例会、臨時会の会期は、それぞれ独立しています。したがって、会期中に議決されなかった議案などは、その会期が終わるとすべて廃案になります。

(5) 議案の流れ

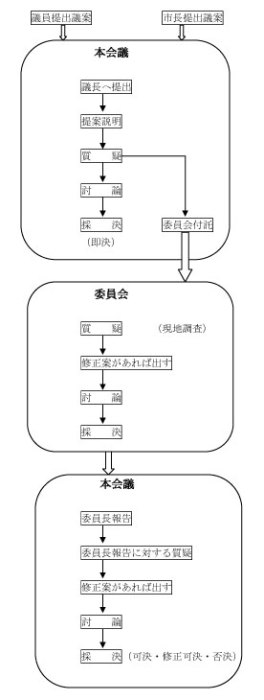

議案の成立過程

- 提出・・・議案を提出できるのは、市長と議員ですが、ことがらによって、市長だけ、議員だけ、市長と議員の両方が提出できるものに分けられます。

- 審議・・・議案の実質的な審議は、常任委員会で行います(委員会付託)。ただ特に急ぐものは、本会議で審議し議決します(即決)。委員会で審査が終わった案件は、すべて本会議に報告されます。

- 表決(採決)・・・本会議では、委員会の審査結果を参考に、議案を表決します。表決の方法は、簡易表決(満場一致と予測される場合)、挙手、起立による表決及び投票による表決があります。議長(本会議)や委員長(委員会)は表決に加われませんが、可否が同数のときは、それぞれの意思で決定することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 庶務調査係

住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(36番窓口)

市役所のご案内

電話:042-576-2111(内線:271)

ファクス:042-576-2205

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年06月30日