6.利用者負担額のしくみと配慮措置

利用者負担額のしくみ

サービス提供事業者・施設が行うこと

- 契約

サービスの支給決定を受けた利用者からの、サービス利用の申し込みを受け付け、契約を行います。 - サービスの提供開始

契約を結んだ事業者・施設が提供します。 - 利用者負担額の受領

サービス提供事業者・施設は利用者負担額をうけとります。

利用者が行うこと

- 契約

利用者は、サービスの支給が決定されたら、サービス提供事業者・施設にサービス利用の申し込みをし、契約を行います。 - サービスの利用

利用者は受給者証を提示してサービスをうけます。 - 利用者負担額の支払

利用者または扶養義務者は、サービスにかかった費用のうち、負担能力に応じて決められた利用者負担額をサービス提供事業者・施設に直接支払います。

サービス費用の請求と支給

サービス提供事業者・施設はサービスにかかった費用のうち、利用者負担額以外のサービス費用を市町村に請求します。

市町村は請求内容を審査し、サービス提供事業者・施設にサービス費用を支払います。そのサービス提供事業者・施設が受給者に代わってうけとり(代理受領)、うけとったことを利用者に通知することになっています。

利用者負担額について:サービスを受けると、受けたサービスの種類や利用した人などの所得等に応じて利用者負担額が生じます。利用者負担額は受給者証に記載されます。

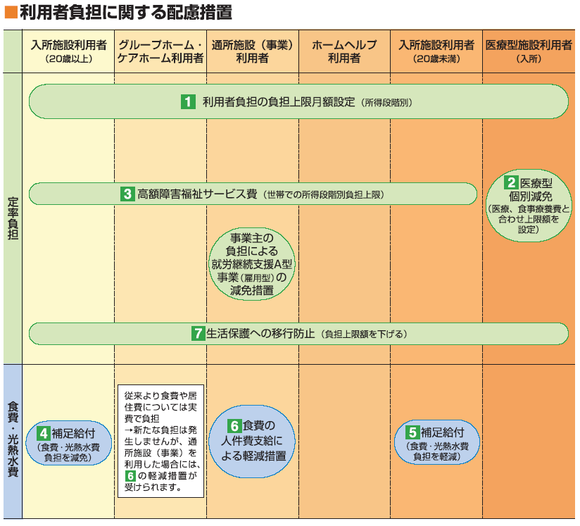

利用者負担額の配慮措置

項目1 月ごとの利用者負担には上限があります

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市民税非課税世帯 |

0円 |

| 一般1 |

市民税課税世帯(所得割16万円未満) |

9,300円 |

| 一般2 |

上記以外 | 37,200円 |

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

| 種別 | 世帯の範囲 |

|---|---|

| 18歳以上の障害者 (施設に入所する18歳、19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 |

| 障害児(施設入所する18歳、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |

項目2 医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります

医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。

(20歳以上の入所者の場合)低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。

項目3 世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます

障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます(償還払いの方法によります)。

障害児が障害者自立支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます (償還払いの方法によります)。

項目4、5、6 食費等実費負担についても、減免措置が講じられます

20歳以上の入所者の場合

入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、58,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を58,000円として設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。

通所施設の場合

通所施設等では、低所得、一般1(グループホーム・ケアホーム利用者〈所得割16万未満〉を含む。)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおよそ3分の1の負担となります。(月22日利用の場合、約5,100円程度)。なお食材料費は、施設ごとに額が設定されます。

項目7 生活保護への移行防止策が講じられています

こうした負担額軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係

住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)

市役所のご案内

電話:042-576-2121(直通)、042-576-2111(内線:148、179、405)

ファクス:042-573-1102

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年06月30日