福祉サービス第三者評価

福祉サービス第三者評価の概要

福祉サービス第三者評価とは

福祉サービス第三者評価とは、事業者でも利用者でもない第三者の多様な評価機関が、事業者と契約を締結し、専門的かつ客観的な立場から、サービスの内容や質、事業者の経営や組織のマネジメントの力等の評価を行い、その結果を公表する仕組みです。

福祉サービス第三者評価の目的

福祉サービス第三者評価は、福祉サービスを取り巻く様々な状況を踏まえ、

○「自分の利用したい事業所の特徴はどのようなことか」、「サービスの質はどのような状態にあるのか」など、利用者が事業所の内容把握やサービスを選択する際の目安とするための情報提供を図ること

○福祉サービスを提供する事業者が、利用者の真のニーズを把握し、それに応える多様なサービスを提供するとともに、サービスの質の向上への取り組みを促進することを可能とすること

の2つを目的とした制度です。

第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表することにより、利用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用者本位の福祉の実現に資することを目指しています。

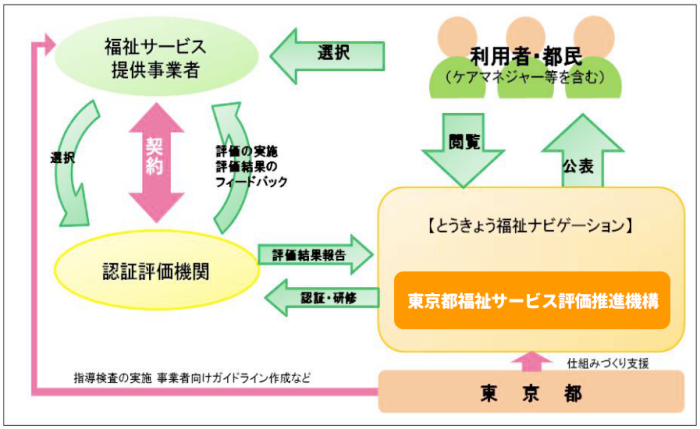

東京都の福祉サービス第三者評価の仕組み

◎東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関と福祉サービス事業者の契約に基づき評価を実施します。

◎評価機関が専門的・客観的な立場から評価した結果を「とうきょう福祉ナビゲーション」で公表します。

引用:「とうきょう福祉ナビゲーション」(公益財団法人東京都福祉保健財団)

東京都における第三者評価の構成

東京都の福祉サービス第三者評価では、利用者の声を聞く『利用者調査』と、事業者のサービス内容や組織運営を評価する『事業評価』を行います。

『利用者調査』は、現在の利用者のサービスに対する意向や満足度を把握することを目的とし、アンケート・聞き取り・場面観察などの方法により調査を実施します。

『事業評価』は、事業所の組織経営や現状提供されているサービスの質を評価することを目的としており、サービス種別毎に共通評価項目を設定し、事業者の自己評価結果、訪問調査等をもとに評価を実施します。

評価結果の公表

東京都及び国立市内の施設の福祉サービス第三者評価の結果は、「とうきょう福祉ナビゲーション」に掲載されています。

☆「とうきょう福祉ナビゲーション」(福ナビ)評価結果検索(外部リンク)

受審済ステッカーについて

受審済ステッカー(標準の評価の場合)

受審済ステッカー

(サービス項目中心の評価の場合)

このステッカーは、事業所を訪れる方に第三者評価を実施したことがわかるよう、評価を受けた事業所に、東京都福祉サービス評価推進機構から送付しています。第三者評価を実施した事業所の出入口や受付窓口に掲示してありますので探してみて下さい。

事業者の皆様へ:福祉サービス第三者評価を受審してみませんか?

第三者評価を受審するメリット

《新たな気づきが得られます》

○評価結果や評価のプロセスから新たな気づきが得られます。

○利用者調査から、利用者の意向を把握できます。

○経営に詳しい評価者との対話から経営面で新たなヒントを得られます。

《評価結果を公表することで事業所をPRできます》

○他の事業者の取り組みと比較することで事業改善のヒントを得られます。

○事業者としての考えや取り組み、強みを利用者、家族、地域へPRできます。

東京都における受審方針

東京都における第三者評価の受審方針は、下記の2点です。

●定期的かつ継続的な受審に努めること

●少なくとも3年に1回以上受審すること

(注)法令等により、第三者評価の受審が要件となっている場合は、定められた受審頻度を順守して下さい。

例:地域密着型サービスの外部評価義務付け、サービス推進費等の補助要件、指定管理協定 等

評価機関・評価結果等に関して

福祉サービス第三者評価の受審をご希望の方は、下記「とうきょう福祉ナビゲーション」のサイトより、評価機関や評価者の検索、評価結果等をご覧頂けますので是非ご利用下さい。

☆「とうきょう福祉ナビゲーション」(福ナビ)サービス事業者の皆さんへ

関連リンク

福祉サービス第三者評価の情報をはじめ、事業所情報や介護サービス情報等の福祉サービスを利用する際に必要とされる様々な情報を提供しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係

住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(第3会議室)

市役所のご案内

電話:042-576-2111(内線:785)

ファクス:042-576-0264

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年08月01日