国立市子ども基本条例について

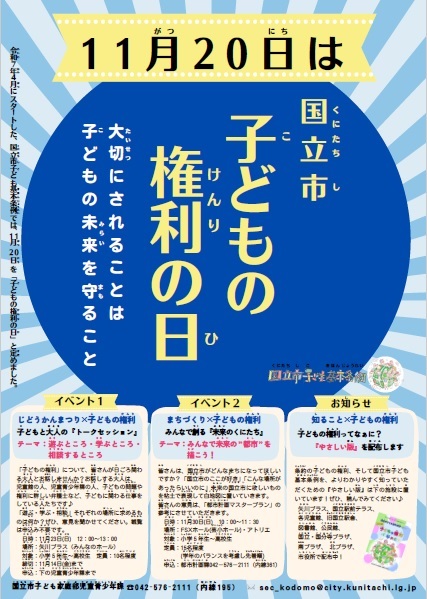

11月20日は「国立市子どもの権利の日」です

11月20日は、国立市子ども基本条例で制定した「国立市子ども権利の日」です。

広く市民に、子どもの権利について関心を持っていただき、子どもの権利が守られる

まちづくりを推進するため制定されました。

関連イベントもありますので、ぜひお越しください♪

子どもの権利ってなあに?「やさしい版」

子どもの権利、そして国立市子ども基本条例をわかりやすく

知っていただくために、

「子どもの権利ってなあに?やさしい版」を作りました。

↓下のファイルからご覧ください♪

子どもの権利ってなあに?やさしい版 (PDFファイル: 3.2MB)

イベント・お知らせ

じどうかんまつり×こどものけんり

子どもと大人の「トークセッション」

テーマ 遊ぶところ・学ぶところ・相談するところ

「子どもの権利」について、皆さんが日ごろ関わる大人とお話しませんか?

お話しする人は、児童館の人、児童青少年課の人、子どもの問題や権利に詳しい弁護士など、

子どもに関わる仕事をしている人たちです♪

「遊ぶ・学ぶ・相談」それぞれの場所に求めるものは何ですか?

ぜひ、ご意見を聞かせてください。観覧は申込み不要です。

日時 11月23日日曜日 12:00から13:00

場所 矢川プラス みんなのホール

(詳しくは上のチラシをご覧ください)

まちづくり×子どもの権利

みんなで創る「未来のくにたち」

テーマ みんなで未来の ”都市” を描こう!

皆さんは、国立市がどんなまちになってほしいですか?

「国立市のここが好き」「こんな場所があったらいいのに」

未来の国立市にほしいものを粘土で表現して白地図に置いていきます。

皆さんの意見は、「都市計画マスタープラン」の参考にさせていただきます。

日時 11月30日日曜日 10:00から11:30

場所 FSXホール(芸小ホール)アトリエ

(詳しくは上のチラシをご覧ください)

知ること×子どもの権利

子どもの権利ってなあに?「やさしい版」を配布します。

条約の子どもの権利、そして国立市子ども基本条例を、よりわかりやすく知っていただくための「やさしい版」は、下の施設に置いています。

ぜひ、読んでみてください♪

矢川プラス、国立駅前テラス、各児童館、旧国立駅舎、図書館、公民館、

国立・国分寺プラザ、南プラザ、北プラザ、市役所で配布中!

国立市子ども基本条例が施行しました

令和6年国立市議会第4回定例会において、国立市子ども基本条例が全会一致で可決され、成立しました。本条例は令和7年4月1日から施行されます。

本条例の制定にあたり、パブリックコメントを始め意見をお寄せいただいた多くの市民・関係者の皆様、なにより自分の言葉で気持ちや考えを伝えてくれた一人ひとりの子どもたちのおかげで、今回子どもの権利を保障する「条例」という大きな柱ができました。

本条例が制定されて終わりではなく、より実効性のあるものとしていくため、これから条例に基づいた周知等様々な取り組みや、計画に基づいた各種取り組みを進めてまいります。

国立市子ども基本条例(前文)

すべての子どもたちへ

あなたが生まれたこと、大きくなっていくこと、あなたらしくいられることを、このまちと、このまちにいる大人は、うれしく思っています。

あなたが感じていること、思っていること、考えていることを、あなたの近くにいる大人にいつでも聴かせてください。

うれしいこと、かなしいこと、困っていること、遊びたいこと、学びたいこと、やってみたいこと。もっと自分たちの声を聴いてほしい、自分たちに目を向けてほしいと思っていること。

このまちと、このまちにいる大人は、いつでもあなたのそばで、一緒に考えて、せいいっぱい応援します。

あなたがあなたらしく、今を幸せに生きること、幸せな未来に向かっていくこと、すべての子どもが一人の人として等しく持つ、大切な権利を、このまちと、このまちにいる大人は、あなたと一緒に大切にして、守っていくことを約束します。

全ての子どもは、この世に唯一無二の命を授かった一人の人間であり、しょうがいなど様々な特性を有しているあらゆる人間は、生まれながらに等しく、自分らしく幸せに生きるための権利を持っています。

この権利は、子どもが成長・発達の過程にあることから、自分の力で行使できないときがあり、そのときに大人の支えが必要となります。

子どもたちは、生まれてきた瞬間から、自分の思いを様々な形で精一杯大人に表明しています。この思いを、大人たちが真剣に受け止め、これを尊重し、その上でその子にとって最善の利益とは何かを考え、これに応えることによって、子どもの権利が保障されます。

「人間を大切にする」という理念を掲げる国立市は、子どもたちの思いを深く受け止め、また、様々な社会課題が想定される未来を生きる子どもたちのことを思い、改めて、子どもの権利について真剣に考え、子どもの権利が恒久的に保障されるまちの実現を目指し、この条例を制定します。

条例全文は以下をご覧ください

リーフレット

子どもの皆さんに権利を知ってもらい、考えるきっかけとなるようリーフレットを

作成し、市内の小・中学校や、関係施設に配布いたしました。

また、条例の内容を子どもに分かりやすく説明するため、副読本などの作成を進めていきます。

リーフレットは、以下添付よりご覧ください

リーフレット第3号 特別号 (PDFファイル: 748.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 児童青少年課 児童・青少年係

住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(18番窓口)

市役所のご案内

電話:042-576-2111(内線:195、198、324)

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年11月17日