重要文化財石棒東京都緑川東遺跡出土附深鉢形土器残欠ー修理事業のご紹介ー

国立市では、平成29年に国の重要文化財に指定された石棒の附(つけたり)となっていた深鉢型土器残欠(以下、「附土器」という。)3点を令和5年度国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金を活用し、保存修理を実施しました。このページでは、修理の方法、工程や様子などをお伝えいたします。

附土器とは?

緑川東遺跡は、国立市の南西部、青柳1、3丁目に位置し旧石器時代から江戸時代までの複合遺跡です。遺跡の中心となる時代は、縄文時代で、平成24年の第27地点調査で住居跡、竪穴状遺構や土坑などとともに縄文中期末様から後期初頭の敷石遺構(SV1)が検出され、そこから大形石棒とその覆土から令和5年度に保存修理を行った附土器3点が発掘されました。

緑川東遺跡は、国立市の南西部、青柳1、3丁目に位置し旧石器時代から江戸時代までの複合遺跡です。遺跡の中心となる時代は、縄文時代で、平成24年の第27地点調査で住居跡、竪穴状遺構や土坑などとともに縄文中期末様から後期初頭の敷石遺構(SV1)が検出され、そこから大形石棒とその覆土から令和5年度に保存修理を行った附土器3点が発掘されました。

この附土器3点は、関東地方に多くみられる加曾利E5(いーご)式土器、関西地方でみられる北白川C(しー)式土器と中津式土器です。なかでも関西系土器である北白川C式土器と中津式土器は、形状は関西系ですが胎土は南関東の粘土を使用しており、中津式土器の表面に塗布されている関西産の水銀朱についても、縄文時代最古級の例で大変貴重なものです。

修理方針

実際の修理は、専門業者による委託業務となるため、委託仕様書に盛り込む附土器3点の修理方針を文化庁、東京都と国立市の三者で検討しました。具体的には、土器の安全性や美術工芸品としてふさわしい修理となるように、輸送方法、作業工程、作業場所、作業者の実績、使用する薬品や樹脂を決定しました。

修理工程

1.解体前の検討

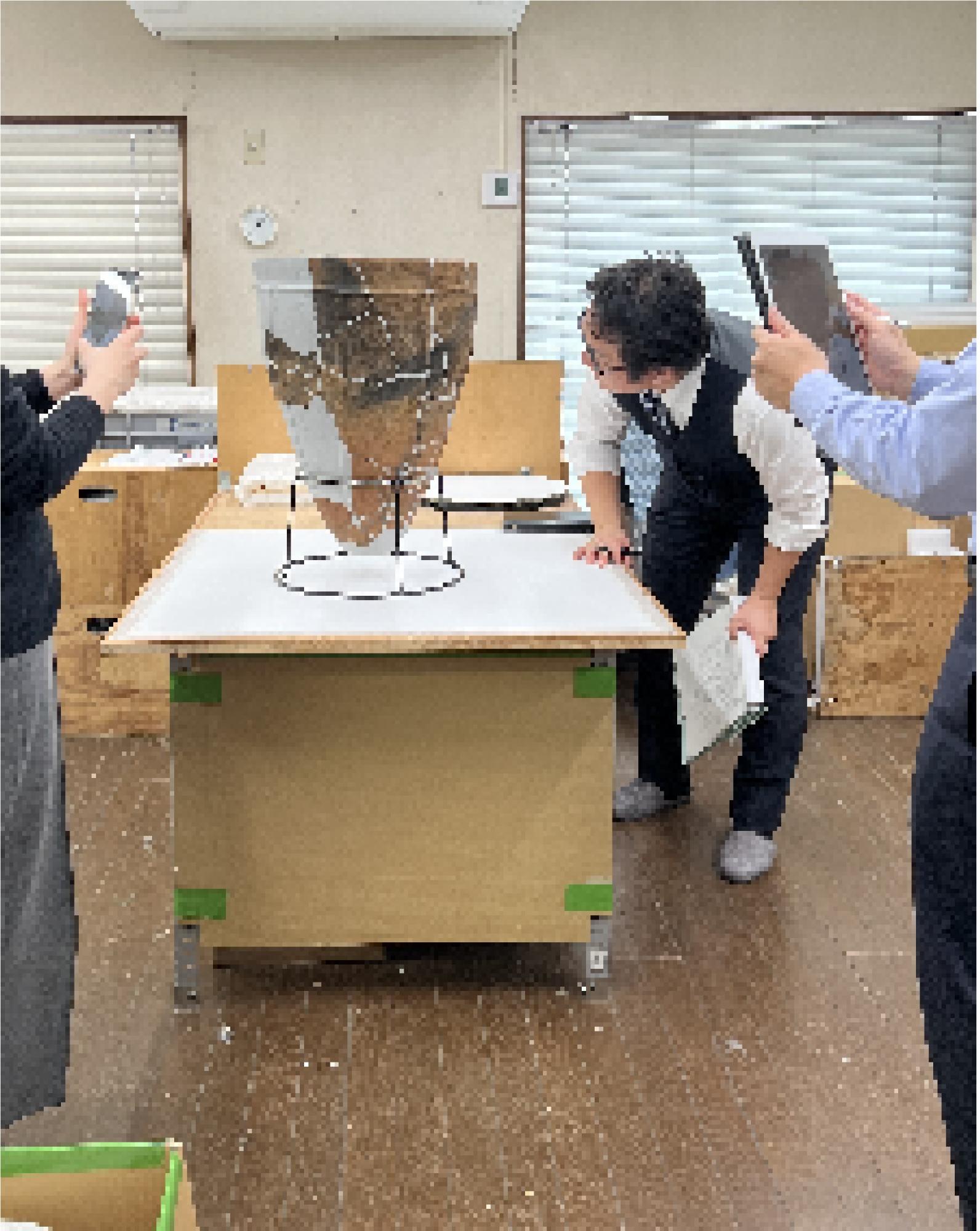

検討のようす

発掘後に仮組されていた土器を見ながら、文様、隆体、欠損部分をどこまで復元していくか、残存部分から復元の程度を検討します。発掘調査で検出された遺物と今回の修理で補填や補彩を行う復元部分が明確になるように、復元後の姿を目指しました。

2.解体

加曾利E5式解体後のようす

仮組されていた土器を工具や有機溶剤を使用して、丁寧に解体し汚れや付着物を取り除き、発掘調査で検出された遺物の状態にします。

3.接合、組立、整形

残存部分の土器片を接合、組立を行います。欠損による歪みが無いよう全体のバランスに気を付けます。

4.補填

欠損部分を樹脂で補填します。文様は施しません。

加曾利E5式土器(組立、補填後)

北白川C式土器(組立、補填後)

5.補彩

遺物部分と違和感のないよう補填部分に色彩を施します。中津式土器は水銀朱の剥落防止剤塗布を実施。

加曾利E5式土器(補彩後)

北白川C式土器(補彩後)

中津式土器(剥離防止後)

6.完了

このようにして、発掘された土器の修理を行っております。

今後、くにたち郷土文化館にて公開の予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 生涯学習課 社会教育・文化芸術係

住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(45番窓口)

市役所のご案内

電話:042-576-2111(内線:323)

ファクス:042-576-3277

お問い合わせフォーム

更新日:2025年03月12日